Lettre parisienne

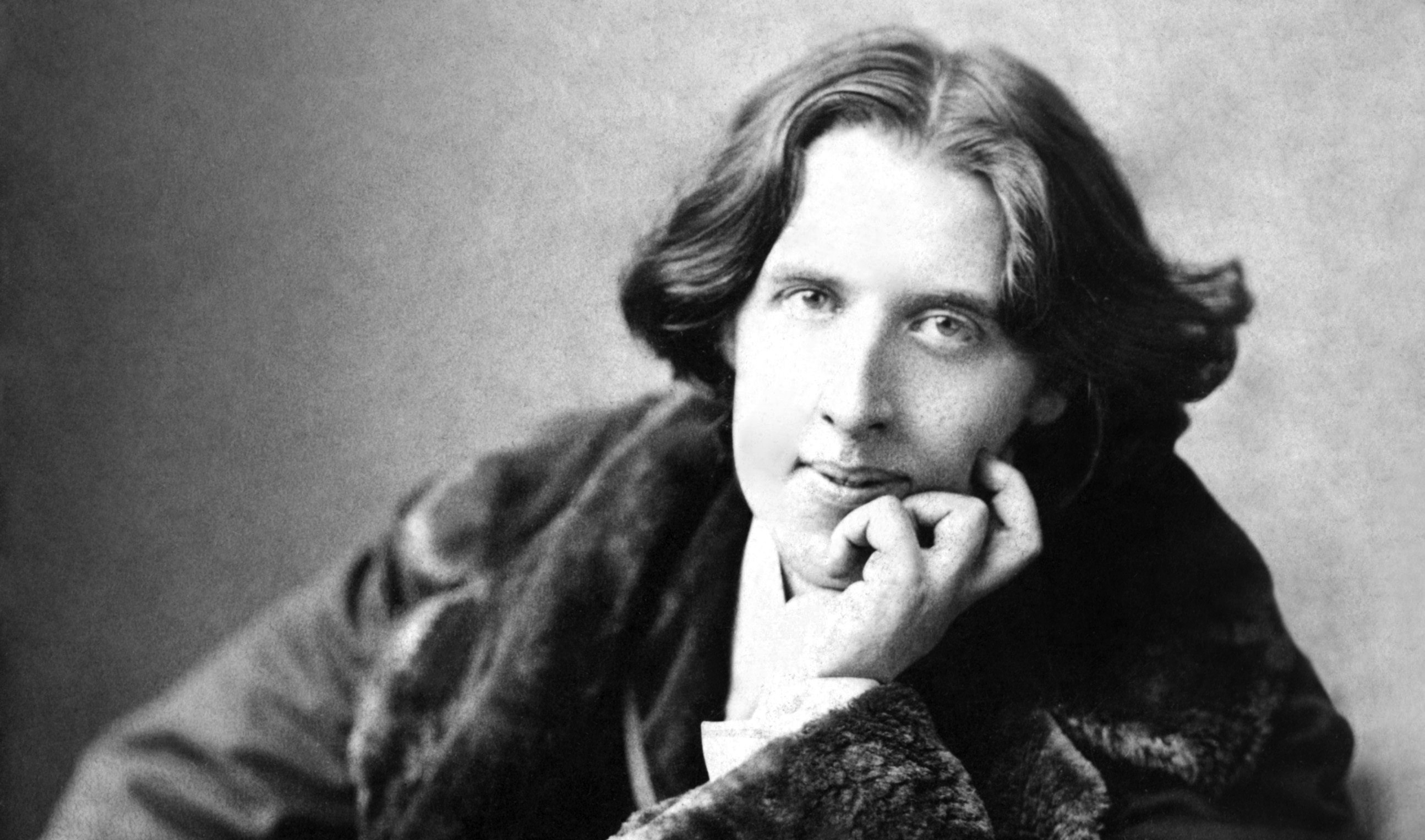

[L’exemplaire reproduit sur Gallica porte la dédicace suivante, à l’encre violette, signée par Camille Mauclair : « À Jean Lorrain, en souvenir de sa franche attitude dans l’affaire Oscar Wilde. »]

Sous ce titre, j’ai accoutumé de donner au Coq rouge, mensuellement, des impressions sur les événements littéraires et artistiques de Paris. Les lecteurs de cette revue m’excuseront si, cette fois et par exception, ils ne trouvent pas à cette place ce qu’ils devaient attendre au-dessus de ma signature. Il ne s’est passé, à mes yeux, qu’un fait dans ce mois parisien : et cela n’est ni noble, ni amusant, ni intéressant. C’est un manquement à l’honneur humain que je veux constater, et je ne saurais parler d’autre chose.

Sous ce titre, j’ai accoutumé de donner au Coq rouge, mensuellement, des impressions sur les événements littéraires et artistiques de Paris. Les lecteurs de cette revue m’excuseront si, cette fois et par exception, ils ne trouvent pas à cette place ce qu’ils devaient attendre au-dessus de ma signature. Il ne s’est passé, à mes yeux, qu’un fait dans ce mois parisien : et cela n’est ni noble, ni amusant, ni intéressant. C’est un manquement à l’honneur humain que je veux constater, et je ne saurais parler d’autre chose.

Un homme s’est trouvé dans les lettres françaises pour écrire un article qui nous salirait tous, nous ses confrères, si nous le laissions passer sans protester. Il ne faut pas que cet article ne rencontre que le silence, car le silence serait en ce cas un lâche et condamnable acquiescement. Fussé-je même le seul de mon avis ‒ et je ne le suis pas, heureusement pour la vraie moralité ‒, je jugerais de mon devoir d’écrivain et d’homme de publier ce que je publie ici, car il entre pour moi dans le sentiment de la dignité individuelle et l’usage honorable de la plume de relever ce qui est honteux, spécialement lorsque la honte vient de haut, et entache le prestige professionnel des artistes.

Voici brièvement de quoi il s’agit.

Dans le Journal du 30 novembre 1895, M. François Coppée, membre de l’Académie française, commandeur de la Légion d’honneur, jouissant d’une des grandes situations de la littérature officielle, a écrit un article en réponse à M. Stuart Merrill. Réponse d’ailleurs indirecte. On sait que M. Stuart Merrill a pris l’initiative d’une pétition à la reine d’Angleterre pour demander « au nom de l’Art et de l’Humanité, un adoucissement de peine » pour M. Oscar Wilde, épuisé et mis en danger de mort par le traitement pénitentiaire qu’il subit, forçat, à la prison de Pentonville. Cette pétition, M. Merrill l’a présentée à la signature, ou au refus de signature, des écrivains français les plus connus, sans distinction d’écoles et d’opinions.

Coppée, à qui la pétition n’avait pas encore été soumise, a feint de croire qu’on y avait inscrit son adhésion sans le consulter, et en a pris prétexte pour rédiger sa chronique et se plaindre de cet abus de confiance imaginaire, insultant ainsi avec une injustice toute gratuite à la courtoise loyauté de M. Stuart Merrill.

M. Coppée a déclaré ensuite que les termes « au nom de l’Art et de l’Humanité » ne lui convenaient pas. M. Merrill les avait choisis peur leur extrême généralité : s’adressant à des écrivains, qui d’entre eux, pensait-il, déclarerait n’accepter pas ces deux mots ?

M. Coppée a expliqué qu’au nom de l’Art rien ne le touchait de M. Wilde, pour cette simple raison qu’il ne l’avait pas lu. Et il a rejeté dans le néant les drames, les romans et les poèmes de M. Wilde, applaudis durant vingt années à l’étranger, parce qu’il n’en avait pas connaissance. Tout le monde relèverait avec moi l’extraordinaire chinoiserie de cette assertion, mais j’ai mieux à dire. Je veux omettre également une phrase où M. Coppée dit avec ironie se méfier des livres écrits en les langues qu’il ignore, « depuis que quelques voyageurs et polyglottes lui affirmèrent qu’Edgar Poë écrivait médiocrement, et ne devait son succès qu’à la traduction de Baudelaire. » Un écrivain célèbre en France osant confondre ainsi le style littéral et la pensée, et ignorant la gloire de Poë dans le monde civilisé, est la risée des intellectuels de son temps. Mais cette sottise fût-elle dix fois plus lourde, je ne voudrais pas encore m’en réjouir, car je ne parle pas présentement avec gaîté.

M. Coppée a expliqué qu’au nom de l’Art rien ne le touchait de M. Wilde, pour cette simple raison qu’il ne l’avait pas lu. Et il a rejeté dans le néant les drames, les romans et les poèmes de M. Wilde, applaudis durant vingt années à l’étranger, parce qu’il n’en avait pas connaissance. Tout le monde relèverait avec moi l’extraordinaire chinoiserie de cette assertion, mais j’ai mieux à dire. Je veux omettre également une phrase où M. Coppée dit avec ironie se méfier des livres écrits en les langues qu’il ignore, « depuis que quelques voyageurs et polyglottes lui affirmèrent qu’Edgar Poë écrivait médiocrement, et ne devait son succès qu’à la traduction de Baudelaire. » Un écrivain célèbre en France osant confondre ainsi le style littéral et la pensée, et ignorant la gloire de Poë dans le monde civilisé, est la risée des intellectuels de son temps. Mais cette sottise fût-elle dix fois plus lourde, je ne voudrais pas encore m’en réjouir, car je ne parle pas présentement avec gaîté.

M. Coppée a terminé en disant : « Allons ! Qu’on me passe la plume ! » Je voudrais reproduire ici l’article intégralement : un commentaire n’en peut rendre le ton insolent, infatué, hypocrite et pompeusement pudibond. Il faut que les gens de cœur et de tact lisent cela pour savoir à quel taux M. François Coppée a daigné prêter deux sous de pitié à M. Stuart Merrill, implorant noblement, lui artiste, les autres artistes de son pays pour un prisonnier presque agonisant. Cette pitié, M. Coppée l’a enfin, après cent cinquante lignes de marchandage et de minauderie, laissée tomber du haut de son honorabilité officielle, de ses rentes, de sa confortable bourgeoisie, du respect de ses fournisseurs et des huissiers de l’Académie.

Mais voici comment M. Coppée a consenti : « Je demande, a-t-il dit, ne retenant qu’un seul de mes titres, à signer : François Coppée, membre de la Société protectrice des animaux… »

J’ai écrit plusieurs fois, et ici même, lorsqu’il s’agissait de querelles littéraires, des articles railleurs sur la mauvaise prose, les mauvais vers, la fausse bonhomie et la bassesse d’esprit de M. François Coppée. Son succès a toujours été considéré par les artistes comme scandaleux : il est un des sujets de ridicule les plus goûtés à Paris, et j’ai été de ceux qui n’ont jamais manqué l’occasion d’exprimer leur ironique dédain de celui qu’ils jugeaient entre tous un parvenu des lettres.

Je le regrette aujourd’hui.

Jusqu’alors, quelque joyeuse aversion qu’inspirât la nullité de cet écrivain, un sentiment demeurait au fond des plus vives critiques. Celui que ce cacographe était un brave homme, et qu’on pouvait plaisanter son sentimentalisme sénile et son style plat sans dénier à l’homme privé une honorabilité. Il avait donné à mainte reprise des preuves d’un jugement médiocre, le spectacle de sentiments peureux et impersonnels, on savait combien la fréquentation des vieilles dames influa sur ses débuts, mais enfin c’était toujours, pour ses confrères, ce qu’on appelle « un honnête bourgeois ».

Il faut aujourd’hui s’exprimer tout autrement sur M. Coppée : ce n’est plus un homme à plaisanter, il n’est plus drôle.

En écrivant la phrase que j’ai citée sur un homme malade au bagne, cet homme n’eût-il été que le plus négligeable des écrivassiers, M. Coppée a outrepassé les droits naturels de quiconque tient une plume.

Il ne s’agit pas de discuter le talent de M. Wilde, ni si l’accusation de sodomie était vraie ou fausse comme l’ont fait plusieurs de nos confrères (1). Il ne s’agit même pas de M. Wilde nommément. Il faut s’en tenir aux termes purs et simples de la pétition.

Un être ‒ mettons anonyme ‒ a écrit des drames, des poèmes et des romans comme nous. Actuellement il est déchu de sa célébrité, annulé clans ses œuvres, ruiné, malade, et soumis malgré son état aux plus rudes corvées d’un bagne. On demande aux artistes, c’est-à-dire à ceux qui doivent parler les premiers pour la pitié, de consentir, non pas même à une demande de grâce, mais d’adoucissement de peine physique pour ce paria.

J’estime qu’en aggravant l’insolente aumône de sa pitié marchandée du sous- titre « membre de la Société protectrice des animaux », M. Coppée a sali les écrivains de langue française. Il avait, en admettant qu’on l’eût consulté, le droit de refuser : il pouvait être féroce et voter l’achèvement de ce demi-cadavre, comme l’a fait M. Sardou, en bas imitateur des despotes romains qu’il met en mauvais drames. Mais M. Coppée n’avait pas le droit d’accepter en tachant de boue l’aumône de charité qu’un poète lui demandait pour un malheureux : car cette insulte-là, ce n’est plus seulement à M. Oscar Wilde qu’il l’a faite, c’est à nous tous.

Mis en face du sentiment de commisération, cet homme, qui toute sa vie a spéculé littérairement sur la tendresse, l’altruisme et l’humilité chrétienne, s’est conduit envers ce sentiment comme un ivrogne envers une vierge. Cet académicien décoré, écrivant où il veut, considéré partout, en pleine sécurité officielle, a usé de ce prestige pour cracher ironiquement sur un prisonnier près de mourir. Non, il ne faut plus plaisanter M. François Coppée : sur cette face rasée de cabotin ridicule mais bon enfant, un rictus est apparu, quelque chose de lâche et de bas, un tressaillement d’une autre âme cachée sous l’apparente, et qu’on devine presque effrayante, l’âme sournoise et cruelle du bourgeois qui peut se venger.

Je ne m’adresse pas ici à M. François Coppée littérateur, car il ne s’agit pas de comparer nos livres, de mesurer notre talent ou notre notoriété, et la question se pose sur un autre terrain : je m’adresse à M. François Coppée d’homme à homme, de citoyen français à citoyen français, et j’ai en ceci, grâce à Dieu, exactement les mêmes droits ct la même autorité que lui.

De conscience à conscience, j’ai le pouvoir de juger M. Coppée. Je défie qu’on trouve dans ma vie jusqu’à ce jour un acte qui restreigne ce pouvoir. S’il est un écrivain à qui l’article du Journal du 30 novembre n’ait pas soulevé le cœur, comme le ferait une chose goujate et misérable, je le plains : pour moi il m’a rempli de dégoût et je tiens à le dire.

On me demandera pourquoi j’écris cette protestation hors de France. C’est qu’à Paris aucun organe de ce qu’on appelle « la grande presse » n’aurait osé insérer ceci, même sous mon unique responsabilité. Telle est la conception de l’honneur et de la liberté des directeurs de journaux. On me demandera aussi pourquoi je fais choix d’une revue mensuelle, où ma protestation paraît avec un retard de vingt jours. Je répondrai simplement que la question de temps n’est rien en un cas pareil, et que d’ailleurs ce retard montrera d’autant mieux que je n’ai pas cédé à l’emportement d’un lendemain, mais agi logiquement et froidement. Ce que j’ai dit ici, je le récrirai dans dix, dans vingt années, et si l’on me demande une opinion, je donnerai encore celle-là le jour où M. Coppée mourra, comblé de doléances polies, le jour où l’on forcera des soldats à saluer la croix d’honneur de cet homme qui a piétiné sur un prisonnier, et qui a publié sur lui une page telle, que seul, croirait-on, un pédéraste surveillé eût osé l’écrire pour se concilier les agents des mœurs.

M. Coppée, rencontré par des jeunes gens de vie honorable, eût mérité de recevoir d’eux le soufflet et le crachat qu’il a adressé à Oscar Wilde et à notre pitié implicitement. Ce soufflet et ce crachat, ses cheveux gris interdisent aux « membres de la Société protectrice des animaux » de les lui destiner matériellement ; ce serait une trop triste besogne, et à la protection des journaux, à son âge, M. Coppée doit moins encore qu’à ce sentiment de dédain son impunité. La vieillesse et l’oubli, l’ensevelissement dans la ruine physique et la nullité du cimetière feront l’œuvre de dégénérescence qu’il faut à ce visage benoît et cafard d’homme sans âme. Que du moins M. Coppée n’ignore pas cette opinion, c’est mon vœu, et le jour même où ce numéro m’arrivera, je le lui adresserai à son domicile sous pli recommandé.

M. Coppée, ayant publié son écrit en les cent cinquante mille exemplaires du Journal, pourra se rassurer à cause du nombre restreint des exemplaires de revue qui contiennent ma réponse. Mais l’outrage que j’avais à lui faire n’a pas besoin d’être redit des milliers de fois pour garder sa valeur. Une fois suffirait. C’est assez qu’il y ait, fût-ce un seul exemplaire et dans le lieu le plus reculé du monde, et que cet homme lise ; c’est une satisfaction que je m’offre et que je confirme par la publicité, grâce à l’hospitalité indépendante de M. Georges Eekhoud et de ses amis.

Je répète que j’agis ainsi, fussé-je seul à décider en ma conscience, que j’ai bien fait de prononcer de tels termes sur M. François Coppée : mais je sais n’être pas seul. Ces pages toucheront quelque chose de généreux et d’irrité dans le cœur des jeunes gens, et je remercie ceux qui, amis ou inconnus, m’apporteront le consentement, tacite ou public, de leur libre sentiment de l’honneur.

Camille Mauclair (1872-1945), Le Coq Rouge, numéros 8 et 9, déc. 1895 – janv. 1896

(1) Je ne veux pas soulever à nouveau le débat Oscar Wilde. Je pourrais en dire long sur l’écœurante poltronnerie de certains que j’ai vu jadis prier M.Wilde à leur table, et l’exhiber avec snobisme et courtisanerie, et qui présentement le désavouent comme des sodomites craignant l’arrestation. Ce crime juridique apporte aux consciences de chacun d’eux une juste part de responsabilités. Je note simplement que M. Henry Bauër a généreusement écrit, au lendemain de l’article de M .Coppée, qu’il priait M. Merrill de lui faire l’honneur d’inscrire son nom en tête de la liste, et je rappelle une chronique nerveuse et courageuse de M. Tailhade (Echo de Paris, 1 et 3 décembre).

Une pétition

Les dieux m’en sont témoins ‒ Vénus particulièrement : j’avais pris la ferme résolution de garder le silence sur Oscar Wilde. À mon modeste avis, la Presse française s’occupait beaucoup trop de cet infortuné, mais très répugnant personnage. Si je me décide à parler de lui, c’est que l’on m’y force.

Les dieux m’en sont témoins ‒ Vénus particulièrement : j’avais pris la ferme résolution de garder le silence sur Oscar Wilde. À mon modeste avis, la Presse française s’occupait beaucoup trop de cet infortuné, mais très répugnant personnage. Si je me décide à parler de lui, c’est que l’on m’y force.

Une pétition en sa faveur, adressée à la reine Victoria, fait, depuis quelques jours, le tour des journaux, et j’apprends, non sans surprise, que cette pétition sera, sans aucun doute, revêtue de ma signature.

Peut-être la civilité puérile et honnête aurait-elle exigé qu’on me consultât, avant d’imprimer mon nom tout vif et ceux de quelques-uns de mes plus illustres contemporains, sur la liste des écrivains français qui prétendent intercéder auprès de Sa Gracieuse Majesté pour obtenir, sinon la grâce complète d’Oscar Wilde, au moins une atténuation de sa peine. Mais, pardon ! je retarde. Nous ne sommes plus au temps de la courtoisie et des égards. On s’est dit, tout simplement : « Coppée est bonhomme. Il signera. Marchons. » Je suis bon enfant, en effet, et je veux bien excuser les gens pressés. Néanmoins, le procédé manque de correction.

Si demain ‒ malgré l’invraisemblance du fait ‒ on fourrait à Mazas un certain nombre de députés panamistes, je serais très mortifié, croyez-le bien, qu’on annonçât que je fais des démarches actives pour qu’ils bénéficient d’une ordonnance de non-lieu. Si les sans-patrie ‒ tout est possible ‒ se prenaient d’attendrissement, un de ces jours, pour l’ex-capitaine Dreyfus, et se mettaient à gémir sur son sort, rien ne me serait plus désagréable que de voir mon nom compromis dans cette affaire, sans ma permission expresse. C’est convenu, je suis plein de clémence et de miséricorde ; mais, avant d’accorder mon absolution, je désire qu’on vienne faire un petit tour à mon confessionnal.

Et, d’ailleurs, il y a des cas réservés.

Liquidons tout de suite celui d’Oscar Wilde. Sincèrement, je trouve, avec tous les gens raisonnables, que le supplice qu’on lui inflige est excessif et cruel. Le malpropre esthète était très suffisamment châtié, selon moi, par la seule sentence de ses juges, qui le couvrait de déshonneur et ‒ par dessus le marché ‒ de ridicule. J’imagine que, si l’on s’est montré, là-bas, à ce point sévère pour lui, c’est qu’on a voulu faire un exemple et arrêter les progrès d’un vice abominable, qui ‒ me suis-je laissé dire ‒ tend à se répandre en Angleterre. Je consens à plaindre Oscar Wilde, comme bouc-émissaire ; mais les souillures dont il est chargé m’inspirent autant d’horreur que de dégoût.

Cependant, j’avais frémi en lisant le récit de ses souffrances ; et, lorsqu’on parla de la pétition ‒ encore une fois, je passe condamnation sur le sans-gêne des pétitionnaires ‒ je me suis demandé si je la signerais ou non, et je me le demande encore aujourd’hui.

Mon premier mouvement ‒ on dit que c’est toujours le bon ‒ fut celui de la pitié quand même. Deux vers d’un vieux poème d’opéra chantèrent dans ma mémoire :

Il est homme, il est malheureux. / Ne m’en dites pas plus ; le reste est inutile.

Et je me rappelai aussi l’admirable épisode de la Légende des Siècles, où le sultan Mourad va droit au ciel, bien que chargé de toutes sortes de crimes, parce qu’il est mort un instant après avoir chassé les mouches qui irritaient la plaie béante d’un porc fraîchement égorgé.

Entre nous, le souvenir de l’animal secouru par le sultan Mourad me paraissait même tout à fait opportun.

J’en étais là, quand voici qu’on publie le texte de la pétition. Il m’étonne, et je me mets à réfléchir. C’est « au nom de l’Humanité et de l’Art » qu’on implore la grâce d’Oscar Wilde. En ce qui concerne l’Humanité, nous sommes d’accord, bien que le mot « animalité » m’eût paru plus exact. Mais l’Art ?

Qu’est-ce que l’Art vient faire ici ?

Oscar Wilde a peut-être du génie. Comment le saurais-je ? J’ignore la langue anglaise. Il y a bien une traduction, toute récente, d’un de ses ouvrages, le Portrait de Dorian Gray, et des gens de goût m’assurent que ce conte fantastique n’est pas sans mérite. Mais, depuis que des voyageurs et des polyglottes m’ont affirmé qu’Edgar Poë écrivait médiocrement et ne devait son succès en France qu’à la version de Baudelaire, je ne sais plus que penser. Ce que je sais fort bien, par exemple, c’est qu’Oscar Wilde ‒ avant ses malheurs ‒ était absolument inconnu chez nous. Il avait pourtant déjà fait un séjour à Paris et il y avait laissé le souvenir d’un insupportable poseur, voilà tout. Depuis son aventure, ‒ n’insistons pas sur cette ignoble histoire, ‒ depuis son aventure seulement, il a été promu homme de génie.

Convenez que c’est bizarre, tout de même.

Mais va pour le génie ! En quoi le talent d’un écrivain excuse-t-il des actes qui ‒ à tort ou à raison ‒ sont punis par les lois de son pays ? En quoi le châtiment qu’il subit, si exagéré, si injuste, si affreux que soit ce châtiment, exciterait-il ma pitié plus que s’il était appliqué à tout autre coupable ? On va me trouver, aujourd’hui, bien égalitaire.

Mais, si j’ai de l’indulgence pour les aberrations de la chair, je la dépenserai plutôt en faveur d’une brute de forçat ou d’un misérable matelot embarqué sur quelque navire baleinier pour une longue campagne, qu’en faveur de ce poète pourri. Il a, moins que bien d’autres, le droit d’invoquer les circonstances atténuantes. Tout ce que ses avocats peuvent plaider, c’est l’état morbide, la manie érotique. Eh bien ! il y a des asiles pour les fous. Apportez-moi un papier où vous proposeriez de mettre cet aliéné à Bedlam. Je suis prêt à signer à tour de bras.

Je n’ignore pas que, depuis Lombroso, nous sommes tous des irresponsables, des malades et des déments, qu’il n’y a plus ni crimes, ni délits, ni vices, ni quoi que ce soit, et que les scélérats et les dépravés méritent les plus grands ménagements. Admirable théorie, qui n’est impitoyable que pour les victimes !

Complétons le physiologiste italien par le critique allemand ; lisons Max Nordau, et nous apprendrons que ceux de l’élite intellectuelle sont précisément descendus au pire degré de la dégénérescence. Et, alors, en bonne logique, la société idéale serait une immense maison de santé, où les tribunaux seraient remplacés par des commissions médicales, le Code par le Codex, et l’amende et la prison par le bromure et les douches.

Dans un tout autre sens que ces divagations scientifiques, moi, j’irai plus loin et j’accorderai que, peut-être bien, l’homme, en effet, n’est pas libre, et que, devant une justice supérieure, absolue, qui plane au-dessus de nos misères, il se peut qu’il n’y ait plus de coupables, ni d’innocents. Mais nous sommes ici en plein rêve. Or, avant tout, il faut une société habitable. Que ceux qui sont d’avis de supprimer la gendarmerie veuillent bien lever la main.

Pour revenir à la pétition en faveur de l’esthète, il est facile d’en prévoir l’effet sur l’opinion dans cette puritaine et traditionnelle Angleterre, où l’on ne touche pas à des lois datant de Marie la Sanglante. On n’obtiendra rien dans l’intérêt du prisonnier, et un cri d’hypocrite indignation s’élèvera de toutes parts contre l’immoralité française. Avant de compromettre, au-delà de la Manche, le bon renom de mon pays, où la législation plus sage pousse le mépris de pareilles turpitudes jusqu’à les ignorer, dame, j’hésite.

Hélas ! faut-il que nous soyons antichés d’exotisme pour n’avoir pas attendu une meilleure occasion de manifester nos sympathies internationales ! Il n’en manque pourtant pas, chez nous, et à l’étranger, d’injustices scandaleuses, de malheurs faits pour arracher des larmes.

D’où vient donc la préférence malsaine qui passionne certains esprits pour cette histoire fangeuse, pour ce martyr abject ?

En vérité, nous ferions mieux de laisser là cette sale affaire. Le drame n’est pas intéressant. Cela manque trop de femmes.

Faut-il, quand même, signer la pétition ? La loi qui a frappé Oscar Wilde est barbare, la torture qu’il subit est atroce. Je suis ému en songeant à tout cela, comme je le serais devant une bête qui souffre. Allons ! Qu’on me donne une plume et de l’encre. Mais, sous mon nom, je prétends inscrire le seul de mes titres qui convienne à la circonstance : « Membre de la Société protectrice des animaux. »

François Coppée (1842-1908), Le journal, 30 novembre 1895.

Source : Gallica. Illustrations : Société Oscar Wilde, Wikipédia (Mauclair et Coppée), Gallica (couverture de la revue Le coq rouge, dessinée par James Ensor).